Лекция 1

| Site: | Satbayev University - Институт дистанционного обучения |

| Course: | Технология переработки тяжелой нефти / Айткалиева Гульзат Сляшевна |

| Book: | Лекция 1 |

| Printed by: | Гость |

| Date: | Monday, 2 February 2026, 10:55 PM |

1. Лекция 1. Введение. Значение топливно-энергетического комплекса в мировой экономике. Современные нефтеперерабатывающие предприятия; основные тенденции их развития.

В середине XX в. более 75% совокупных мощностей НПП были сосредоточены в Северной Америке, тогда как лишь 3% размещались в Азии, а оставшиеся 22% поровну распределялись между странами Ближнего Востока, Европы и СССР. К середине 1970-х гг. доля европейских мощностей в совокупной мировой достигла 30% и сравнялась с долей США, а мощности СССР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достигли доли 10%. В период с 1980 г. по настоящее время в региональном распределении мощностей НПП наблюдается снижение долей Европы, Северной Америки и стран бывшего СССР на фоне динамичного роста долей АТР и Африки. Относительно стабильными оставались доли в странах Ближнего Востока и Латинской Америки (9%). Аналогично, наблюдалась и ситуация снижения степени заводской концентрации мощностей. Таким образом, с первой половины XX в. НПП мира характеризуется процессом деконцентрации: наращивание мощности происходит на фоне одновременного снижения в ней доли традиционных стран-лидеров.

Нефтеперерабатывающее производство находится в жестких экономических и ценовых границах, определяемых ценой на нефтяное сырье, производственной себестоимостью и ценами реализации нефтепродуктов. Причем, предприятие имеет крайне незначительное влияние на первую и третью составляющие, но может значительно повлиять на уровень производственных затрат. Основными факторами, влияющими на уровень себестоимости нефтеперерабатывающего производства, являются:

- выход целевых продуктов из единицы нефтяного сырья;

- использование отходов производства;

- уровень использования производственных мощностей и фондоотдача;

- качество выпускаемой продукции и уровень мероприятий по его обеспечению;

- производительность труда и существующая на предприятии система его стимулирования;

- коэффициент сложности нефтеперерабатывающего производства;

- уровень квалифицированности технологической схемы переработки нефтяного сырья, обуславливающей качество получаемых продуктов;

- технологическая структура предприятия.

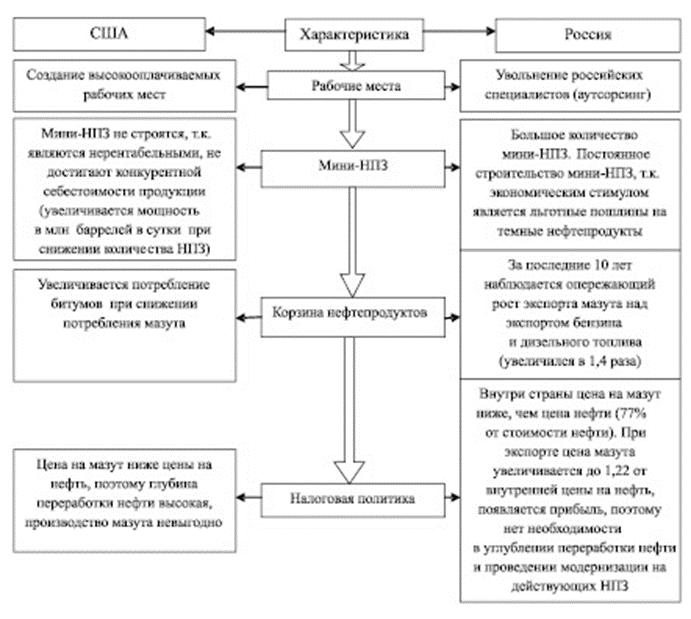

Схема 1 - Принципиальные отличия развития нефтепереработки в России и США

Функция процесса переработки нефти представляет собой целевую функцию максимизации прибыли при максимальном объеме производства Х продукции с минимальными затратами на производство С. Следуя цели максимальной загрузки мощностей, российские нефтеперерабатывающие предприятия избыточно производят нефтепродукты первичной переработки (прямогонный бензин, мазут, дизельное топливо), а также поставляют за рубеж нефтепродукты, предназначенные для дальнейшей переработки в странах-реципиентах, и приводят к зависимости внутреннего рынка от импорта качественных нефтепродуктов (бензин автомобильный, дизельное топливо, моторные масла). Кроме того, первичная переработка при действующей системе таможенных пошлин остается более выгодной, что способствует строительству новых простых нефтеперерабатывающих заводов, в то время как инвестирование в повышение технологической сложности переработки идет замедленно.

Длительное функционирование нефтеперерабатывающих предприятий на основе сформулированной цели деятельности, направленной на максимальную загрузку мощностей, обеспечивающей снижение затрат на производство способствовало отставанию российской нефтепереработки от других стран. Индекс технологической сложности Нельсона нефтеперерабатывающих предприятий в России составляет 5,3, что немного превышает среднемировой показатель (5), т.к. за последние годы не было построено ни одного крупного НПЗ, но резко возросло число мини-НПЗ. Это вызывает дефицит качественных высокооктановых бензинов и дизельного топлива с низким содержанием серы, требуемых рынком, и соответственно компании, вырабатывающие нефтепродукты низкого качества, теряют прибыль, производя продукцию, не имеющую добавленной стоимости.

Вышеуказанные проблемы и угрозы способны привести к снижению цен на нефтяное сырье и уменьшению экспортного потенциала нефти и нефтепродуктов, поэтому Россия сможет играть значительную роль на мировых рынках высококачественных нефтепродуктов только при условии полной модернизации существующих предприятий и строительстве новых современных НПЗ. Выходом из сложившейся ситуации является ускорение модернизации нефтеперерабатывающих предприятий и наращивание темпов инновационного развития нефтеперерабатывающей промышленности с целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта высококачественных, имеющих добавочную стоимость нефтепродуктов, в связи с этим можно сформировать следующие направления развития нефтеперерабатывающих предприятий:

1) стабилизация объема первичной переработки нефти на текущем уровне;

2) повышение качества нефтепродуктов до требований рынка;

3) повышение коэффициента технологической сложности;

4) сокращение производства топочного мазута;

5) умеренный рост производства автобензинов;

6) значительный рост производства дизельного топлива [4].

Таким образом, сегодня для обеспечения успеха на рынке компания должна предлагать потребителю продукт, имеющий для него ценность, одной из основных стратегических целей предприятия является производство нефтепродуктов высокого качества, которые обеспечивают высокую добавленную стоимость.

Особенности переработки высоковязких нефтей. Строение и надмолекулярная структура смолисто-асфальтовых веществ (CAB), их физические и химические свойства, влияние на качество нефтепродуктов.

По мере истощения запасов легких и средних нефтей важным сырьевым источником для удовлетворения растущих потребностей в топливе и продуктах нефтехимии становятся тяжелые высоковязкие нефти и природные битумы.

Мировые ресурсы тяжелых и битуминозных нефтей значительно превышают запасы легких нефтей и оцениваются в количестве 750 млрд т. Наиболее крупными запасами располагают Канада (386 млрд т, из которых 25 млрд т извлекаемые) и Венесуэла (335 млрд т, из них 70 млрд т извлекаемые), значительные запасы также имеют Мексика, США, Россия, Кувейт и Китай. На территории Российской Федерации основная часть ресурсов тяжелых нефтей и природных битумов приурочена к месторождениям Волго-Уральской, ТиманоПечорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций, их запасы по разным оценкам составляют от 30 до 75 млрд тонн. Вопрос их освоения особенно актуален сейчас, в связи со снижением в последнее время объемов запасов кондиционных нефтей.

Тяжелые нефти и природные битумы характеризуются высоким содержанием ароматических углеводородов, смолистоасфальтеновых веществ, высокой концентрацией металлов и сернистых соединений, высокими показателями плотности и вязкости, повышенной коксуемостью, что приводит к высокой себестоимости добычи, практически невозможной транспортировке по существующим нефтепроводам и нерентабельной, по классическим схемам, нефтепереработке.

Механизм формирования АСПО

Существуют различные теории и модели, позволяющие описывать выпадение АСПО. Достаточная теоретизация данного процесса необходима для адекватного его моделирования, конечной целью которого является прогнозирование выпадения АСПО на различных участках технологического оборудования.

В целом, теории парафинизации делятся на три типа. Первая, наиболее распространенная теория, объясняет выпадения АСПО с точки зрения температуры кристаллизации твердых парафино-нафтеновых углеводородов (кристаллизационный, дендритный механизм).

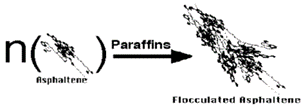

Вторая теория, принимает во внимание существенное влияние смолисто-асфальтеновых веществ на процесс выпадения АСПО. В качестве эмпирической характеристики нефти обычно принимается соотношение смол, асфальтенов и парафино-нафтеновых углеводородов. При этом, рост кристаллов АСПО объясняется сложным сочетанием процессов коагуляции, агрегации и мицеллообразования парафино-нафтеновых углеводородов и асфальтенов

Рисунок 1 - Процесс флокуляции асфальтенов в среде насыщенной парафино-нафтенами

Рисунок

2 - Роль коагулянтов и флокулянтов в осаждении взвешенных частиц

Как показано многими исследователями, нейтральные и кислые смолы в нефтях способны как ингибировать, так и промотировать процесс парафинообразования путем образования стерического коллоида с асфальтенами.

Все эти процессы влияют на вязкость перекачиваемой жидкости, по снижению которой определяется эффективность тех или иных мер по предотвращению АСПО. Математические модели, основанные на использовании таких эмпирических характеристик более адекватны и применимы. Однако процесс выпадения АСПО связан не только со взаимодействием внутри перекачиваемой жидкости, но объясняется и взаимодействием жидкость-металл с последующей агрегацией и нарастанием слоя. Именно это взаимодействие в маловязких нефтях при температурах 20-90 °С, не учитывается в таких моделях, а следовательно их адекватность не достаточна.

Рисунок 3 - Образование стерического коллоида из асфальтеновых ассоциатов в присутствии достаточного количества смол и парафино- нафтеновых углеводородов

Третья теория описывает механизм формирования АСПО с учетом большинства возможных влияющих факторов. К таким факторам различные исследователи относят:

- температурный фон в связи с индивидуальными температурами кристаллизации парафино-нафтеновых углеводородов;

- обводненность нефти;

- интенсивное газовыделение;

- изменение скорости движения газожидкостной смеси и отдельных ее компонентов;

- состав углеводородов в каждой фазе смеси;

- соотношение объемов фаз;

- состояние поверхности труб;

- электризация нефтяного потока.

Каждый из этих факторов в большей или меньшей степени оказывает влияние на выпадение АСПО, но проблема заключается и в наложении влияний различных факторов друг на друга и в их взаимосвязи.